防潮堤(鋼製防護壁)工事について

防潮堤(鋼製防護壁)工事

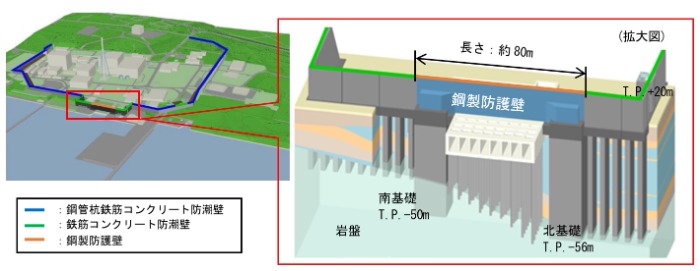

東海第二発電所の防潮堤工事のうち、取水口上部については、鋼管杭が打てないことから、他のエリアとは異なる「地中連続壁工法」を用いています。

これは、取水口の上部に設置する防潮堤(鋼製防護壁)を2本の柱(基礎)で支える構造です。鋼製防護壁を支える2本の柱は、15.5mの正方形の角柱で、深さ約60mの岩盤に固定します。(図1)

鋼製防護壁及び基礎の設置イメージ(図1)

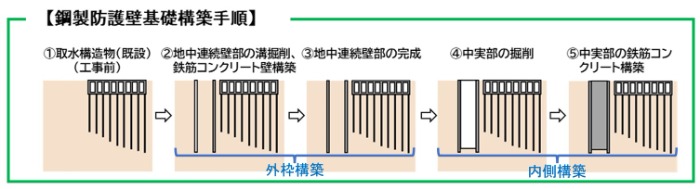

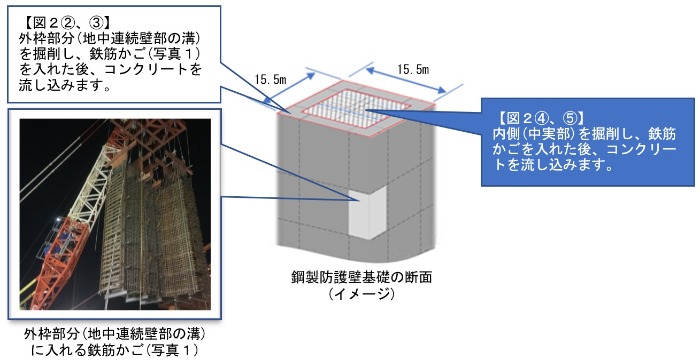

鋼製防護壁基礎の構築手順については、まず、柱の外枠を作るために、地中連続壁部の溝を深さ約60mの岩盤まで掘削機で掘り、そこに太い鉄筋を密に組み上げたもの(「鉄筋かご」約800トン)を何段も挿入し、コンクリートを入れて柱の外枠を一体化させます。(図2②、③)

柱の外枠を構築後、内側(中実部)を底まで掘り(図2④)、内側にも太い鉄筋を密に組み上げ、コンクリートを流し込み、外枠と一体化した鉄筋コンクリートの柱(基礎)を構築します。(図2⑤)。

鋼製防護壁基礎構築手順(図2)

鋼製防護壁基礎構築イメージ(図3)

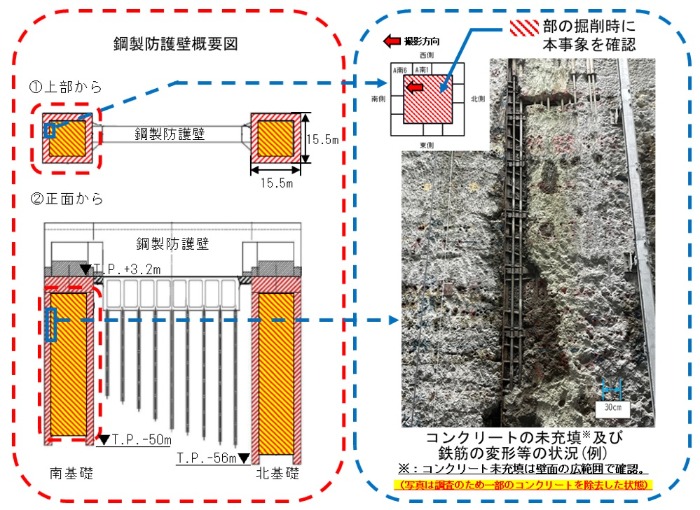

防潮堤(鋼製防護壁)で確認された不具合事象

鋼製防護壁南基礎の地中連続壁部の構築を終え(図2③)、中実部の掘削(図2④)を行っていたところ、2023年6月に、地中連続壁部の壁面でコンクリートの未充填(鉄筋の露出)と一部の鉄筋の変形等を確認したため、工事を中断し、調査を行いました。

南基礎の不具合事象(図4)

<参考>鋼製防護壁北基礎の鉄筋の高止まりの状況

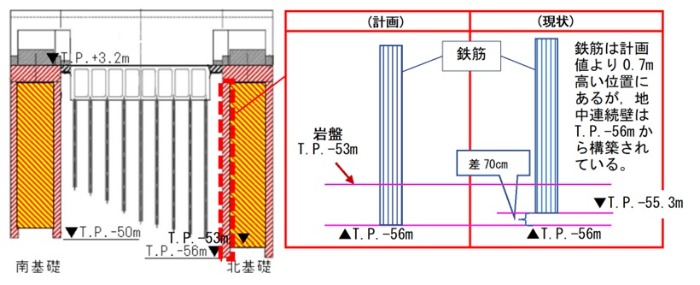

鋼製防護壁北基礎の地中連続壁部において、鉄筋が設計の深さから70cm高い位置に止まる事象(高止まり)が確認されたため、当該工事を中断し、影響評価を行いました。

その結果、鉄筋が高止まりした箇所については、基礎は岩着していること、また、強度評価を実施し、必要な強度を有していることを確認しています。(図5)

鋼製防護壁北基礎の鉄筋の高止まりのイメージ(図5)