防潮堤(鋼製防護壁)工事について

防潮堤(鋼製防護壁)工事

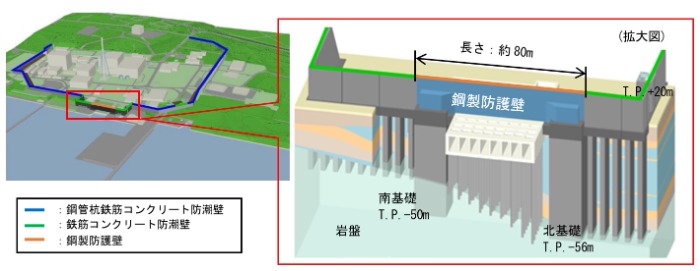

東海第二発電所の防潮堤工事のうち、取水口上部については、鋼管杭が打てないことから、他のエリアとは異なる「地中連続壁工法」を用いています。

これは、取水口の上部に設置する防潮堤(鋼製防護壁)を2本の柱(基礎)で支える構造です。鋼製防護壁を支える2本の柱は、15.5mの正方形の角柱で、深さ約60mの岩盤に固定します。(図1)

鋼製防護壁及び基礎の設置イメージ(図1)

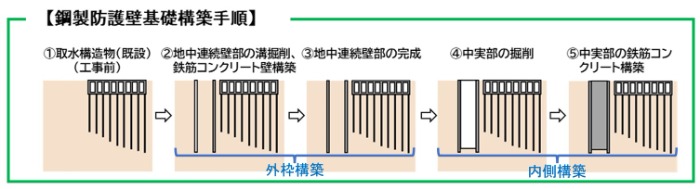

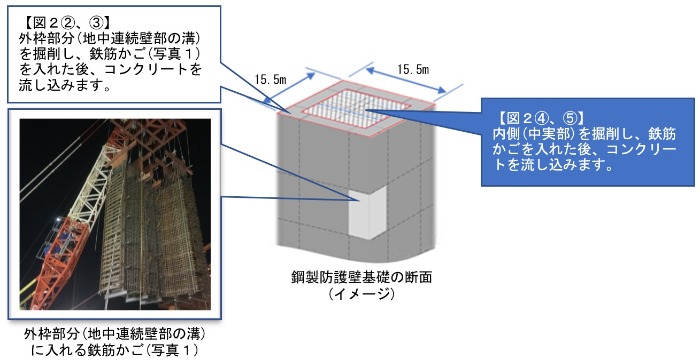

鋼製防護壁基礎の構築手順については、まず、柱の外枠を作るために、地中連続壁部の溝を深さ約60mの岩盤まで掘削機で掘り、そこに太い鉄筋を密に組み上げたもの(「鉄筋かご」約800トン)を何段も挿入し、コンクリートを入れて柱の外枠を一体化させます。(図2②、③)

柱の外枠を構築後、内側(中実部)を底まで掘り(図2④)、内側にも太い鉄筋を密に組み上げ、コンクリートを流し込み、外枠と一体化した鉄筋コンクリートの柱(基礎)を構築します。(図2⑤)。

鋼製防護壁基礎構築手順(図2)

鋼製防護壁基礎構築イメージ(図3)

対策

2024年8月29日の審査会合において、現時点における当社の対応方針を以下のとおり説明いたしました。

今後、設計方針の見通しが得られた段階、実現性のある構造や施工方法が定まった段階で具体的な内容を説明してまいります。

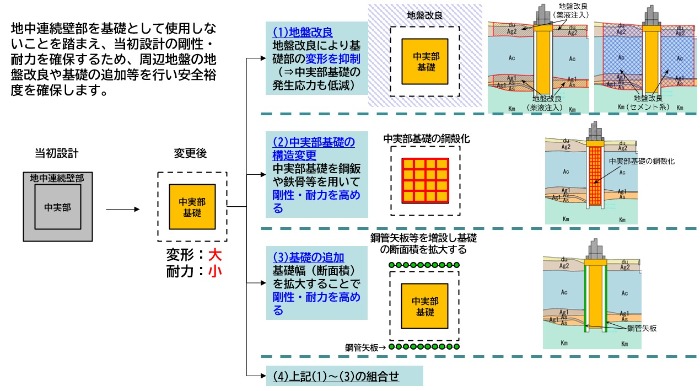

- ・不確かさが残る地中連続壁部を基礎(上部の鋼製防護壁を支持する構造)として使用しない設計に変更します。

- ・地中連続壁部を基礎として使用しないことにより、当初設計の剛性・耐力が確保できないため,周辺地盤の

地盤改良や基礎の追加等の対策について、施工性も考慮した上で検討し、安全裕度を確保した構造とします。 - ・地中連続壁部は残置(中実部基礎構築のための土留壁として使用)し、耐震・耐津波評価上は、保守的に

地盤(改良土)として扱います。 - ・残置する地中連続壁部が中実部基礎等へどのような影響を及ぼすかについて評価します。

構造変更の概要(図8)

<参考>調査結果

【コンクリート未充填】

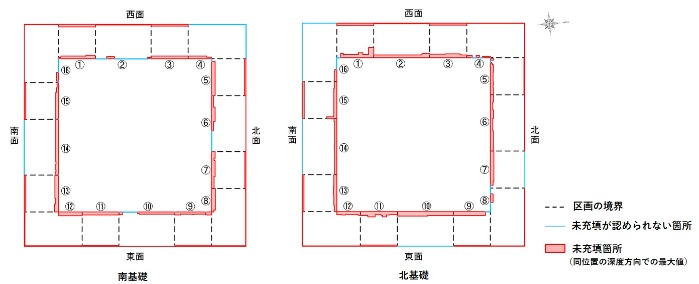

中実部側の観察結果及び地山側の音響探査及びコア採取の結果から、未充填箇所(同位置の深度方向での最大)を示します。

(2024年6月18日審査会合資料)

コンクリート未充填箇所(図9)

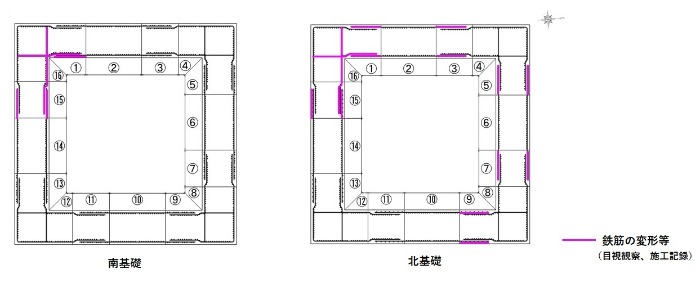

【鉄筋の変形等】

中実部側の目視観察及び施工記録から、鉄筋の変形等の範囲を以下に示します。

(2024年6月18日審査会合資料)

鉄筋の変形等の範囲(図10)